【6年 月と太陽】

【NEW】授業に役立つショート動画

国立天文台三鷹

|

| 国立天文台 三鷹 |

1.ねらい

・月は地球の周りを回り、地球が自転しながら太陽の周りを回っていることから、月と地球、太陽の位置関係が分かり、月の形が違って見える理由がわかる。・太陽は自ら光を出し、月はその光を反射して光っていること、そのことから太陽と月の表面の様子がわかる。

2.学習指導計画

(1)教科書を見ると

①(教科書の写真をもとに)どうして月は輝いているのか話し合う②月と太陽の位置を調べる→(観察)太陽に照らされて月や輝くから、月の輝く側に太陽がある。

③月の形の変わり方を調べる

④月の形の変わり方についてまとめる→月と太陽の位置関係が変わるから形が変わって見える

⑤月と太陽の形や表面のようすを調べる(図書館の本で調べる)

⑥やってみよう「月と太陽の表面のようすを調べよう」(遮光板で観察)

⑦「確かめよう」「学んだことを生かそう」

(2)学習指導計画

①日の出の時刻(地球の自転)課題①〇月〇日、東京の日の出は5時17分です。沖縄では、どうですか(3択)

②月の形の見え方(1)

課題②月の形が変わって見えるのはなぜか

③④月の形の見え方の変化(2)

課題③月の形はどのように変化して見えるのか。そのわけも考えよう。

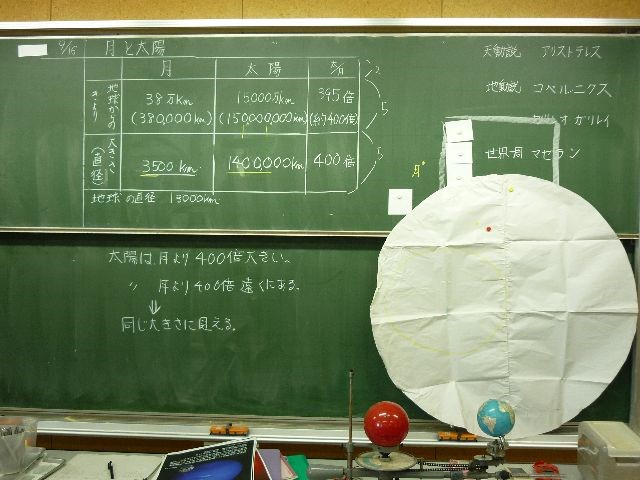

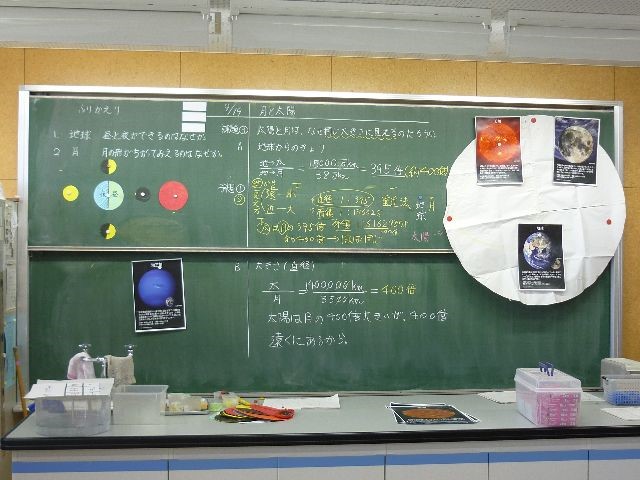

⑤⑥太陽と月

課題④月と太陽の表面の様子はどう違うのだろうか。

課題⑤月と太陽の大きさが同じに見えるのはなぜか。

⑦太陽系から(または、銀河から)宇宙へ

3.授業の記録

(1)日の出の時刻(地球の自転)

課題①〇月〇日、東京の日の出は5時17分です。沖縄では、(1)東京より早い

(2)同じ

(3)東京よりおそい。

予想( ) 理由

〇予想を聞いて、話し合いをする。(地球儀・投光機を用意しておく。)

→地球が回っていること、どちらに回っているか、太陽は東からのぼる・・・など様々な意見が出る。

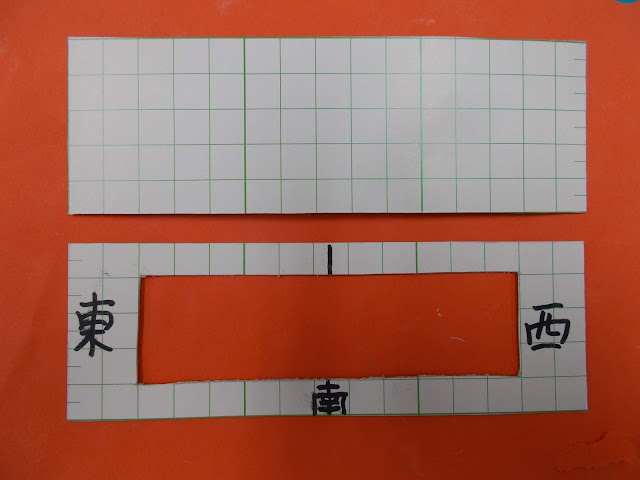

〇地球の自転は、板書にあるような長方形の画用紙の真ん中を切り抜いた「めがね」を持って、地球の自転と太陽の見かけの動きを確かめた。「めがね」を目の前にかざして、教室前方の投光機に向かって地球と同じ向きで自分がぐるっと一回りする。すると太陽が東から西へ動いているように見えるのが実感できる。

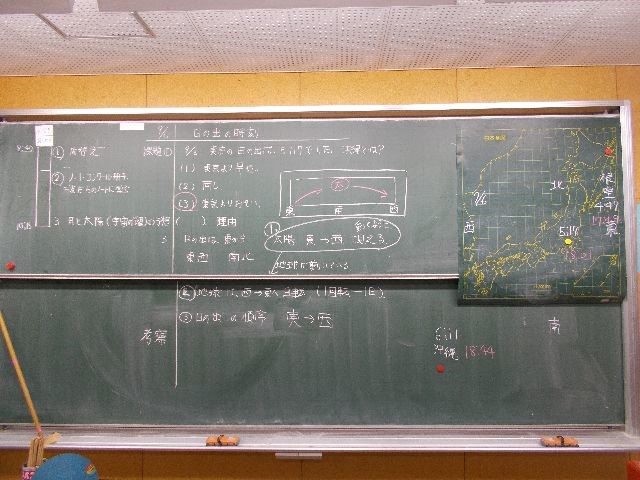

〇地球儀を出して、自転の向きを知らせる。また、日本周辺図の地図黒板を黒板に張り出して、太陽の見かけの動きを合わせて確かめ、日の出の時刻は日本では東から西へ、地球の自転は西から東へということを確かめる。沖縄 6時11分、根室4時7分だと板書する。

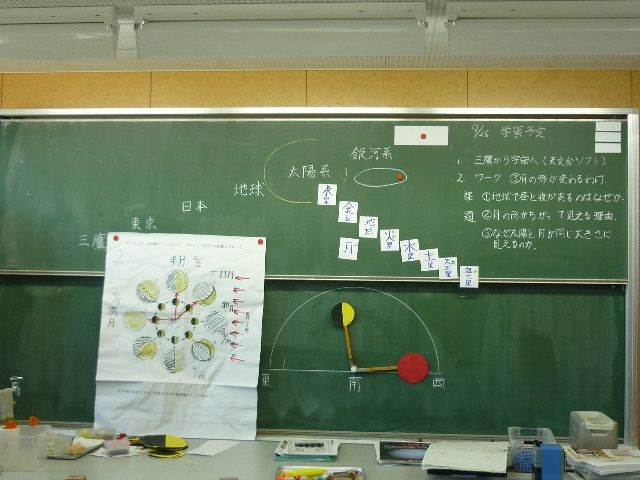

(板書A)

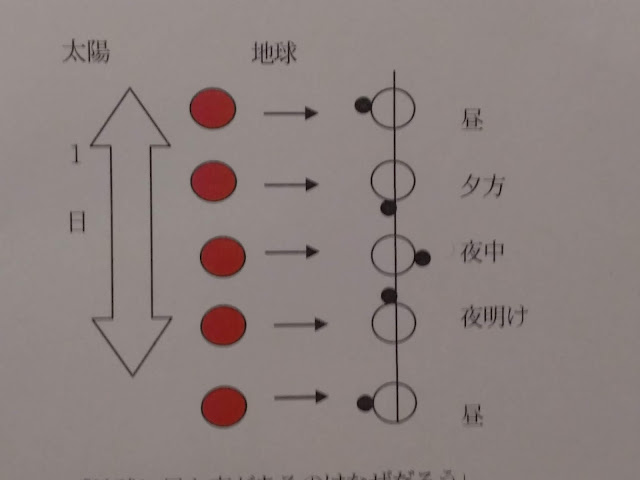

別の指導計画による授業(1時間目)(板書B)「課題①昼と夜があるのはなぜだろう?」

〇地球が1日1回自転しているので、昼と夜が出来ることが分かる。

①自分の考えを書く

②話し合う。

③人の意見を聞いて書く。

④実験観察

・教科書の写真で地球が球であることを確かめる。

・地球儀に光源装置(太陽)で光をあて、昼と夜をつくる。東京のシールを張って確かめる。

昼⇒夕方⇒夜明け⇒夜中⇒昼

⑤分かった(確かめられた)ことを書く

「地球に昼と夜があるのはなぜだろう」

(理科では、「どのように」(HOW)を課題にして「なぜ」(WHY)をすることはあまりないが、ここでは

教具と話し合いを通してこれを理解させる)

「東から西か、西から東か、どちらに自転しているのか」→西から東に自転・

(2)月の形の見え方の変化①

課題②月の形が変わって見えるのはなぜか(1)①自分の考えを書く

②話し合う。

③人の意見を聞いて書く。

④実験観察

鏡を手に持っての観察(教室を暗くして、投光器を使い、顔に日光が当たっとき明るくなることを確かめる。

→月は日光を反射して光る。(教科書の実験を行う)

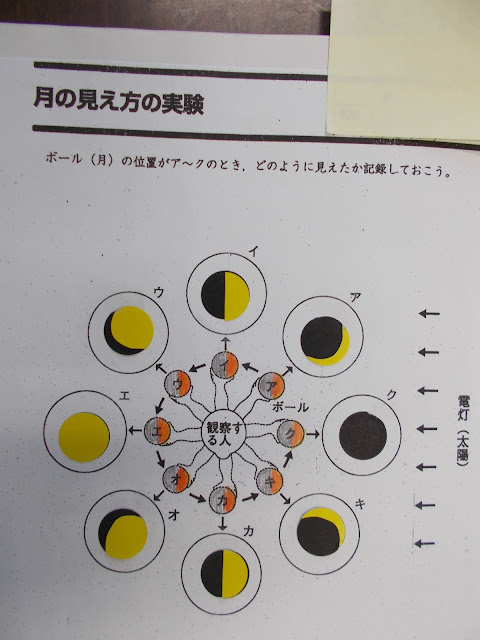

〇月は太陽の光を反射して光っているので、太陽との位置で月の形が変わって見えることが分かる。

ワークを活用してまとめる。(ワークシート:教科書準拠)

三球儀の活用

【地球の自転を確かめる「めがね」】

【月の見え方の実験】

教科書指導資料にあるプリントの活用

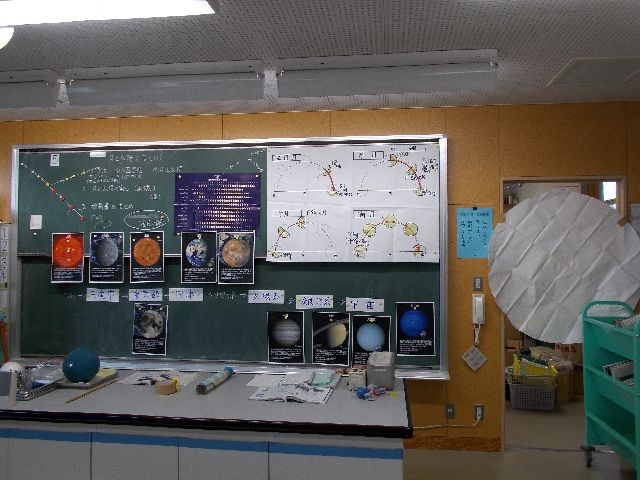

(3)(4)月の形の見え方の変化②

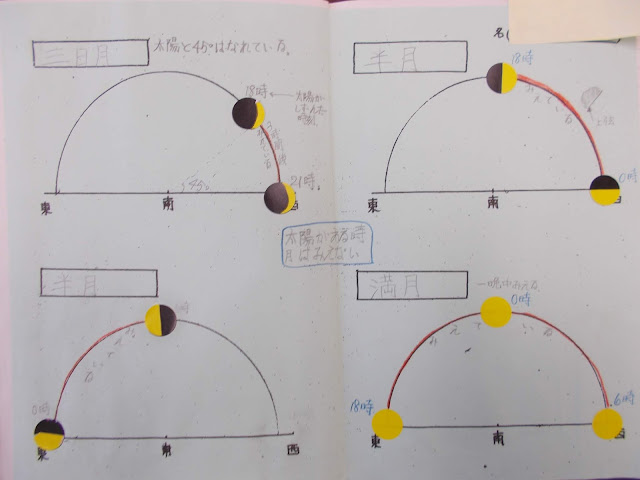

課題③月の形はどのように変化して見えるのか。そのわけも考えよう。〇ワークを活用して自分で月の形を時刻を書いて理解する。

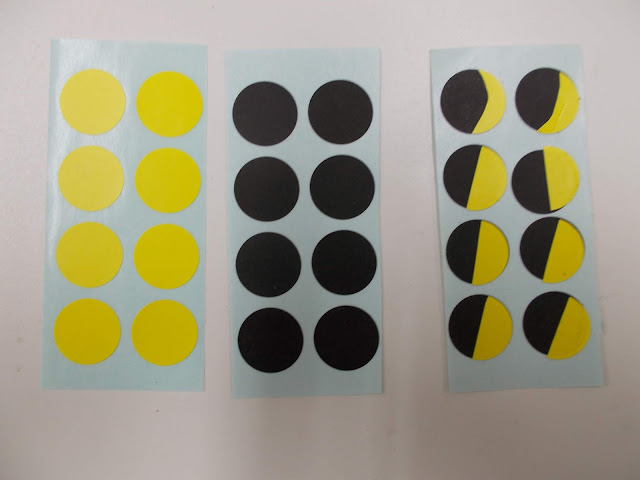

・三日月、半月(上弦)、満月、半月(下弦)の4種類。

・ワークには、黄色と黒のシールを切り抜いて貼る。また、コンパスに形を張って自分でワークの上を動かして確かめる。

・黒板上では、教師用コンパスに模型を貼って実際に児童に動きを体験させ、ワークを活用する。

・上弦と下弦の月の形の説明をする。

・東京天文台の[Stella Theater Lite]」で、月と太陽の見かけの動きを見て、学習したことを確かめる。

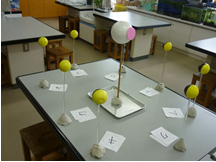

【月の動き模型①】

【月の動き模型②】

【月の動き模型 ③】

【月の動き模型④】

理科室の中央の机の上にセットしました。

【月満ち欠けの 一人分のシール】

【月の見かけの形を書き込む(シール)プリント】

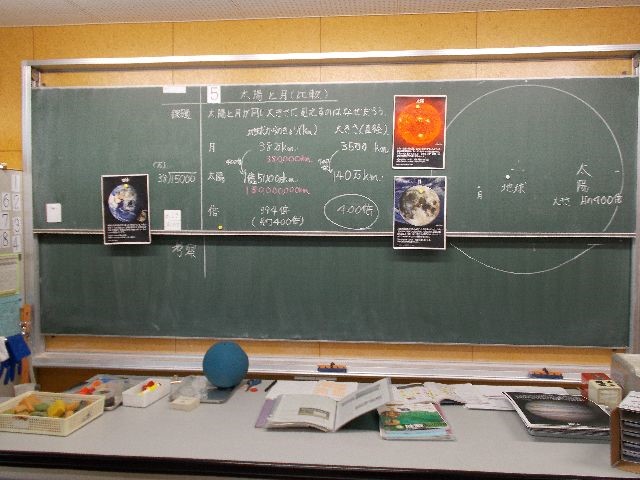

(5)(6)太陽と月

〇太陽の表面の様子・屋上から、遮光盤で太陽の観察をする。(天候の様子で3・4時間目の授業と入れ変えて行う)

課題④月と太陽の表面の様子はどう違うのだろうか。

太陽の黒点・表面の様子 月の表面(表と裏)の様子(教科書と学校図書館の本の活用→電子黒板活用)

題⑤月と太陽の大きさが同じに見えるのはなぜか。

・月と太陽の位置と大きさについて資料をもとに調べる。

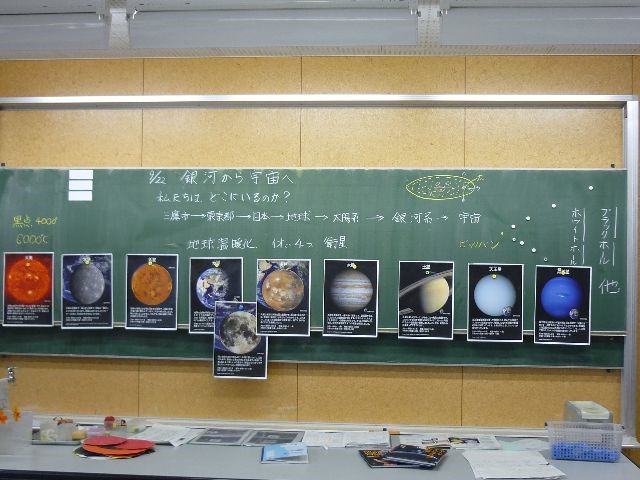

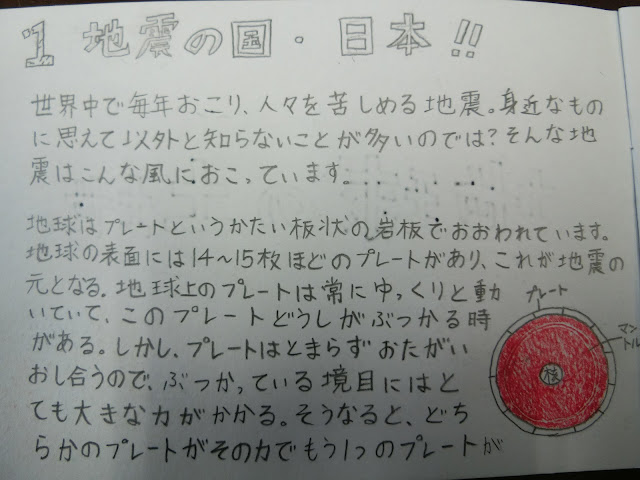

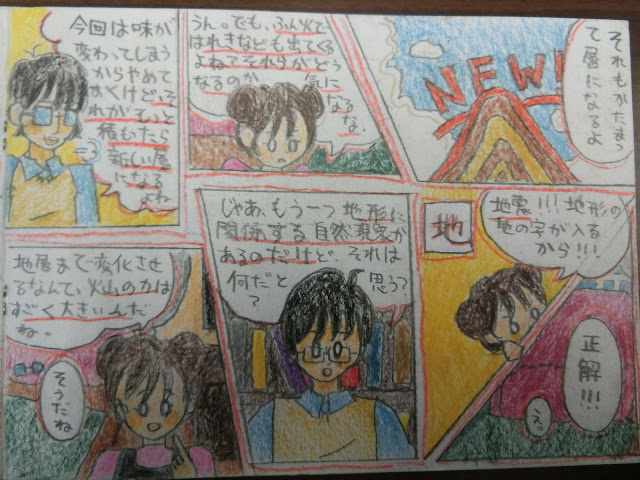

(7)太陽系から(または、銀河から)宇宙へ

〇わたしたちの今いるところ

・太陽系の惑星写真を活用して、太陽系の惑星について知る(知っていることも発表しあう)

・東京天文台作成ソフト「Mitaka」で、地球を飛び立ち、太陽系・銀河系・大宇宙への広がりを見る。

・学校図書館の本を活用して、子どもの疑問(知りたいこと)を出し合い、調べたり話し合ったりして興味関心を広げる。

4.教材研究

(1)授業の進め方

月や星を夜空を見上げて観察したことのある児童はほとんどいない。また、この地域では夜も明るく、マンションに住んでいる子どもが多い実態から、暗い夜空も見上げることはない。月の形が違って見えることを意識した子どもも少ないのが実態である。3学級を理科専科として決まった時間に教えているので、3クラス全部朝の白い月を見たり、太陽を観察したりすることも時期・時間・天候のことなどもあり難しい。

月の見かけの位置と形・時間については、授業で理解しても、一定時間が過ぎると忘れて定着しにくい単元である。一方、宇宙について興味関心を持ち、学校図書館の本を借りて読んでいる子どもも一定数いる。子どもの興味関心に大きな落差がある単元である。

そこで、教科書の最後にある解説を糸口にして、宇宙に目を向けさせ、月の見かけの位置については、ワークを使ったり、NHKビデオや東京天文台の作ったソフトを見たり、球形の模型や月面図・三球儀その他様々な教具・教材を使って理解しやすいように工夫している。さらに、学校図書館と連携し関連図書の紹介、天文コーナーの設置などで天体への興味関心を持たせるようにしている。

(2)子どもの質問「月の大きさが違ってみえるのはなぜですか」「スーパームーンって:なんですか」に答えて 東京天文台HPより

国立天文台HPより 月の模様に注目しよう(略)

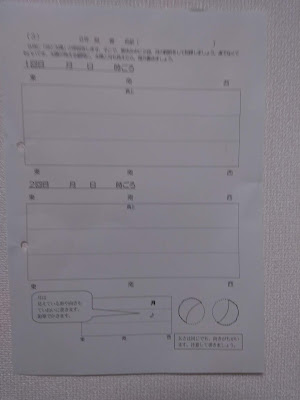

(3)月の観察カード 6年 組 番 名前〔 〕 (略)

9月に「月と太陽」の学習をします。そこで、夏休み中に2回、月の観察をして記録しましょう。夜でなくてもいいです。太陽が見える昼間に、太陽と月も見えたら、両方書きましょう。

1回目 月 日 時ごろ

2回目 月 日 時ごろ

東 南 西

|

真上

|

|

|

|

|

東 南 西